Autor: Nadine Carstens, Redakteurin DU UND DAS TIER

Aktuelle Themen

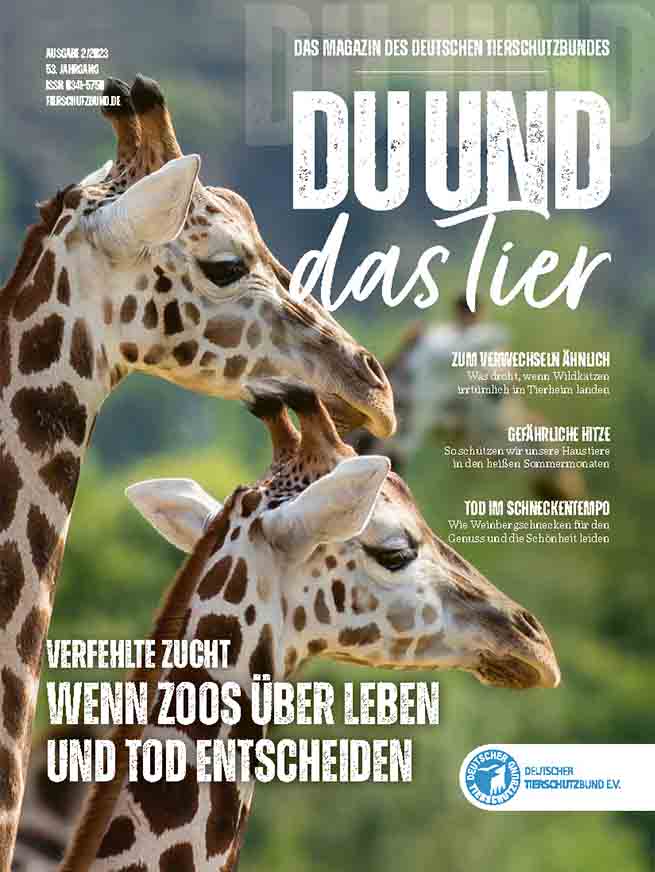

Aktuelle Ausgabe

Mitgliedschaft

Aus dem Print-Magazin

Einige Besucher*innen, vor allem diejenigen, die den Zoo Heidelberg und dessen tierische Bewohner gut kennen, konnten ihren Augen wahrscheinlich kaum trauen. In den beiden Gehegen der Löwen und Tiger lagen im Frühjahr dieses Jahres die Überreste eines Kudu-Bocks. Das prächtige Tier mit dem graubraunen Fell und mächtigen, korkenzieherförmigen Hörnern stand vor kurzem noch quicklebendig mit seiner Herde unweit entfernt in einem anderen Gehege des Zoos – von Krankheit oder Alter keine Spur. Doch diese Kudu-Herde wurde inzwischen aufgelöst und der Bock, das einzige männliche Tier dieser Gruppe, getötet und an die Löwen und Tiger der Einrichtung verfüttert. Wie der Zoo Heidelberg selbst mitteilte, hatte dieser sich entschlossen, die Haltung und Zucht der Großen Kudus aufzugeben, um stattdessen die Haltung der Zebras und Blessböcke zu verbessern. Während die Weibchen laut Aussagen des Tiergartens alle in andere Einrichtungen in Deutschland, Frankreich und der Slowakei untergebracht wurden, fand einzig der Kudu-Bock keinen Abnehmer. Das Problem der Zoos: Anders als Weibchen können Antilopenböcke nicht in bestehende Herden integriert werden, wenn diese bereits ein dominierendes Männchen haben. „Ebenso sollte der Heidelberger Kudu-Bock keine eigene Zuchtgruppe mehr führen, da er in der Vergangenheit bereits seine Gene durch mehrere Nachkommen weitergegeben hatte“, schreibt der Zoo auf seiner Website. So bestünde die Gefahr von Inzucht. Auch die Einzelhaltung des Bocks schloss der Tierpark aus, da Kudus normalerweise in der Gemeinschaft mit Artgenossen leben. In Abstimmung mit allen Verantwortlichen wurde „die schwere Entscheidung getroffen, den Kudu-Bock zu töten und als Futtertier an die Löwen und Tiger zu verfüttern.“

EXKLUSIVER ARTIKEL

Diesen Artikel können Sie ausschließlich in der gedruckten Ausgabe unseres Magazins DU UND DAS TIER lesen. Das Magazin erhalten Sie als Mitglied des Deutschen Tierschutzbundes e.V.

Jetzt Fördermitglied werden

Unterstützen Sie jetzt unsere Arbeit für den Tierschutz.

Bildrechte: Artikelheader: stock.adobe.com – worradirek (Elefant); Fotos: stock.adobe.com – Edwin Butter (Kudu), gabbo (Gorillas), worradirek (Elefant), Rhönbergfoto (Ziegen), Alexander Zhiltsov (Tiger)