Autor: Verena Jungbluth, Chefredakteurin DU UND DAS TIER

Aktuelle Themen

Aktuelle Ausgabe

Mitgliedschaft

Aus dem Print-Magazin

Unser Konsum fordert unzählige Opfer: Unter anderem verhungern Pottwale, weil sie Plastik statt Nahrung fressen, und stranden.

Vor rund 100 Jahren als Wundermaterial erfunden, gibt es Plastik heute in allen erdenklichen Formen, Farben und Bereichen des Lebens. Es ist universell einsetzbar und nahezu unzerstörbar. Doch das Material ist längst zu einer der größten Probleme unserer Zeit geworden. Flaschen, Tüten, Netze, Spielzeug oder Flip-Flops – Müll, so weit das Auge reicht. Kein Strandspaziergang ist mehr ohne ihn möglich, schon heute gleichen unsere Meere einer riesigen Müllhalde. So landen mehr als acht Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr in den Ozeanen. Das entspricht etwa einer Lkw-Ladung pro Minute. „Wissenschaftliche Hochrechnungen zeigen: Wenn wir die Plastikflut nicht stoppen, schwimmen schon in 35 Jahren mehr Kunststoffteile im Meer als Fische“, warnt James Brückner, Leiter der Abteilung Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund. Neben den Meerestieren bedroht unser Müll aber auch die Tiere an Land – und am Ende uns selbst.

Plastiksuppe Meer

Im Schnitt treiben heute 18.000 Plastikmüllpartikel auf jedem Quadratkilometer Meer. „Es bilden sich nicht nur Plastikinseln an der Wasseroberfläche, der Müll gelangt auch in tiefere Schichten und auf den Meeresboden. Der Begriff Plastiksuppe beschreibt die Situation daher noch besser“, so Brückner. Im Nordpazifik hat sich mit dem „Great Pacific Garbage Patch“ mittlerweile ein Müllstrudel in der Größe von 1,6 Millionen Quadratkilometern gebildet. 80.000 Tonnen Plastik schwimmen dort auf einer Fläche, die dreimal so groß ist wie Frankreich. Nicht nur bei Naturliebhabern und Tierschützern sollten angesichts dieser Ausmaße die Alarmglocken läuten.

Die Folgen unserer Plastik- und Wegwerfgesellschaft sind in der Tierwelt längst angekommen: „Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass bereits rund 800 Arten im Meer mit unserem Müll in Berührung kommen“, sagt Brückner. Am stärksten betroffen seien Seevögel, gefolgt von Fischen und anderen Meeresbewohnern. Die Tiere verwechseln im Meer treibende Kunststoffstückchen mit Nahrung und sterben an inneren Verletzungen und Verstopfungen oder verhungern – mit vollem Magen. „Selbst auf entlegensten Inseln haben Wissenschaftler Plastikteile in den Mägen toter Seevögel gefunden.“ Die Obduktion des Magens eines jungen Pottwals, der 2018 tot an einen spanischen Strand gespült worden war, brachte sage und schreibe 29 Kilogramm Plastik zum Vorschein.

Im Frühjahr 2019 strandeten ein weiterer toter Pottwal an der italienischen und ein toter Cuvier-Schnabelwal an der philippinischen Küste – mit jeweils 22 und 40 Kilogramm Plastik im Magen, darunter Einkaufstüten und Müllsäcke. Fische, Schildkröten, Robben und Delfine verfangen sich im umherschwimmenden Müll oder strangulieren sich mit weggeworfenen Fischernetzen sowie Trageringen von Sixpacks oder Frisbeescheiben. Das Internet ist voller Videos, in denen Tier- und Umweltschützer versuchen, Tiere von Plastik zu befreien. Manche von ihnen können sie gerade noch retten, anderen haben die Plastikreste längst tiefe Wunden in den Körper geschnitten oder sie deformiert. „Die Überlebensrate dieser Tiere sinkt dramatisch“, sagt Brückner. Abgesehen von den Meeresbewohnern, die niemand entdeckt – das werden wohl die meisten sein. „Schätzungen gehen davon aus, dass jedes Jahr Hunderttausende Tiere durch Plastik sterben. Vermutlich sind es aber zig Mal so viele.“

Seevögel wie etwa Basstölpel verwenden oft Fischernetzreste aus Plastik als Nistmaterial.

Pro Stunde werden

in Deutschland

320.000 Kaffeebecher

weggeworfen.

Doch wie gelangt all dieser Müll in die Ozeane? „Unzählige Unternehmen und Privatleute weltweit entsorgen massenhaft Abfälle illegal direkt im Meer. Auch Fischer, die sowohl ihren Müll als auch ausgediente Fangnetze einfach vom Schiff kippen, sind keine Seltenheit“, sagt Brückner. Darüber hinaus tragen Öl- und Gasplattformen ihren Anteil bei. Für den Rest sorgen in der Natur, in Flüssen, am Ufer oder Strand illegal entsorgte Müllberge oder von Einzelnen achtlos zurückgelassene Becher, Verpackungen und Co. Die Flüsse, der Wind und die Brandung befördern all das dann ins Meer. Hinzu kommt, dass Deutschland und andere Industrieländer ihren Müll in Drittstaaten exportieren, die mit der Aufbereitung und Verwertung überfordert sind. Dadurch gelangt unser Müll zusätzlich auch dort in die Umwelt.

So weit weg die Hohe See auch zu sein scheint: Das Leben aller Meeresbewohner ist untrennbar mit unserem verbunden. In bestimmten Gebieten der Weltmeere sammelt sich, bedingt durch die Strömungen, besonders viel Plastik an. Das bedeutet aber nicht, dass unsere heimischen Gewässer nicht betroffen sind. „389 Müllteile pro 100 Meter deutscher Küstenlinie haben Forscher entlang der Nordsee gefunden, 70 auf der gleichen Fläche an der Ostsee“, berichtet Brückner. Mit 404 Teilen pro 100 Meter erreichte die Insel Rügen den Spitzenwert. „89 Prozent der Funde an der Nordund 69 Prozent an der Ostseeküste waren Kunststoffe.“ Doch unser Müll lauert auch an Land. Igel, die in weggeworfenen Eisbechern sterben, weil sie sich verfangen und mit ihren Stacheln hinter der Becheröffnung verklemmt haben, sind ebenso alltäglich wie Vögel, die in Netzen festhängen und elendig verenden, weil sie nicht mehr fliegen können.

Unsichtbare Gefahr

Neben der sichtbaren birgt unser Plastik zudem noch eine weitere, unsichtbare Gefahr. Denn Sonne und Salzwasser lassen große Kunststoffteile mit der Zeit zu Mikropartikeln zerfallen, die teilweise nur einen Zehntelmillimeter groß sind. Etliche Kosmetikprodukte wie Peelings, Cremes oder Duschgels sind sogar extra mit solchen Plastikteilchen angereichert. Sie dienen als Schleifmittel oder verbessern den Glanz sowie die Konsistenz. Mit unserem Abwasser gelangen sie in die Umwelt – bis zu 100.000 mit nur einem Duschgang. „Dieses sogenannte Mikroplastik ist mittlerweile Teil unserer gesamten Umwelt, sei es im Wasser, in der Luft oder in den Böden“, so Brückner. Selbst in fernsten Regionen, weit weg von menschlichen Siedlungen wie etwa der Arktis, haben Wissenschaftler diese Partikel gefunden. „Sie bauen sich nur schwer und langsam ab, und es ist unmöglich, sie wieder aus der Umwelt zu entfernen.

Welche negativen Begleiterscheinungen das insgesamt mit sich bringen wird, ist heute noch kaum abschätzbar.“ Fest steht jedoch schon, dass Meeresbewohner und Vögel auch diese winzigen Teile mit ihrer Nahrung aufnehmen. Sie reichern sich im Plankton, in Muscheln und Fischen an und gelangen mit der Nahrungskette weiter nach oben. „Da Plastik etliche giftige Zusatzstoffe wie Weichmacher enthält, gehen wir schon heute davon aus, dass kleinere Tiere, aber auch Wale, die am Ende der Nahrungskette stehen, so von innen heraus vergiftet werden“, sagt Brückner. Durch den Fischkonsum der Menschen landet das Mikroplastik auch in unseren Körpern.

Was nun?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat im November 2018 einen Fünf-Punkte-Plan mit Maßnahmen zur Vermeidung von überflüssigem Plastik und zur Förderung von Recycling vorgelegt. Dieser sieht eine Mischung aus gesetzlichen und freiwilligen Vorkehrungen vor. Auch die Europäische Kommission hat einen Legislativvorschlag mit sieben Schritten erarbeitet, um für weniger Müll an europäischen Stränden zu sorgen. Damit sollen vor allem „Top litter items“ reduziert werden, also Einwegprodukte wie zum Beispiel Kunststoffgeschirr, Strohhalme oder Ballonhalterungen, die an den Stränden am häufigsten zu finden sind. Inzwischen hat der Rat der EU-Mitgliedsstaaten einem Verbot solcher Einwegartikel zugestimmt – bis 2021 soll es in Kraft treten.

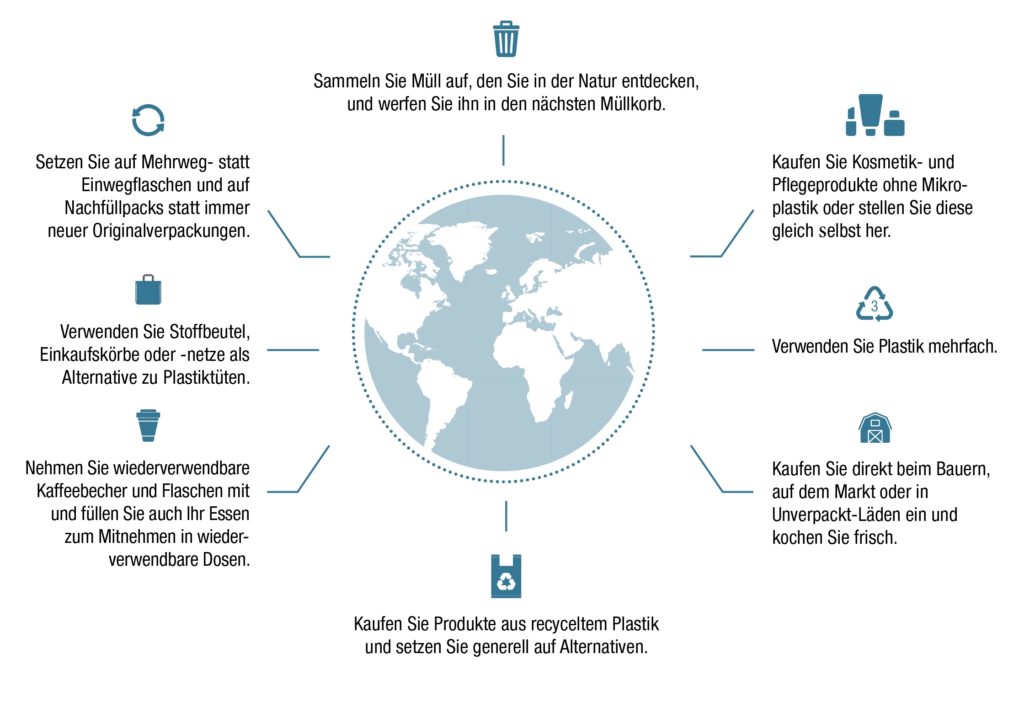

„Alleine im Jahr 2017 belief sich die weltweite Plastikproduktion auf 64,4 Millionen Tonnen – Tendenz steigend. Bislang wird nur weniger als ein Fünftel davon recycelt. In Europa sind es rund 30 Prozent, in den USA gerade einmal neun“, kritisiert Brückner. „Die Maßnahmen der Bundesregierung und der EU dürfen nur die ersten Schritte von vielen sein.“ Während Länder wie Bangladesch, Kenia und Italien oder Städte wie San Francisco und Neu-Delhi Plastiktüten bereits verboten haben, bieten Start-ups längst Tüten aus biologisch abbaubaren Materialien wie Zucker, Hanf oder Algen an. Es ist höchste Zeit, dass die Industrie einlenkt und auf solche Alternativen umschwenkt. Darüber hinaus sind wir diejenigen, die jeden Tag unseren eigenen Beitrag leisten können, indem wir unseren Plastikverbrauch reduzieren. Für die Tiere, unseren Planeten – und am Ende auch für uns selbst.

DIE TIERE BRAUCHEN SIE

- Unterstützen Sie die Arbeit des Deutschen Tierschutzbundes: Werden Sie Mitglied oder schließen Sie ein Abo des Magazins DU UND DAS TIER ab. Wir informieren Sie über alle tierschutzrelevanten Entwicklungen mit Berichten, Reportagen und spannenden Hintergrundberichten und Sie helfen uns dabei, den Tieren zu helfen.www.duunddastier.de/abomitgliedschaft