Autor: Verena Jungbluth, Chefredakteurin DU UND DAS TIER

Aktuelle Themen

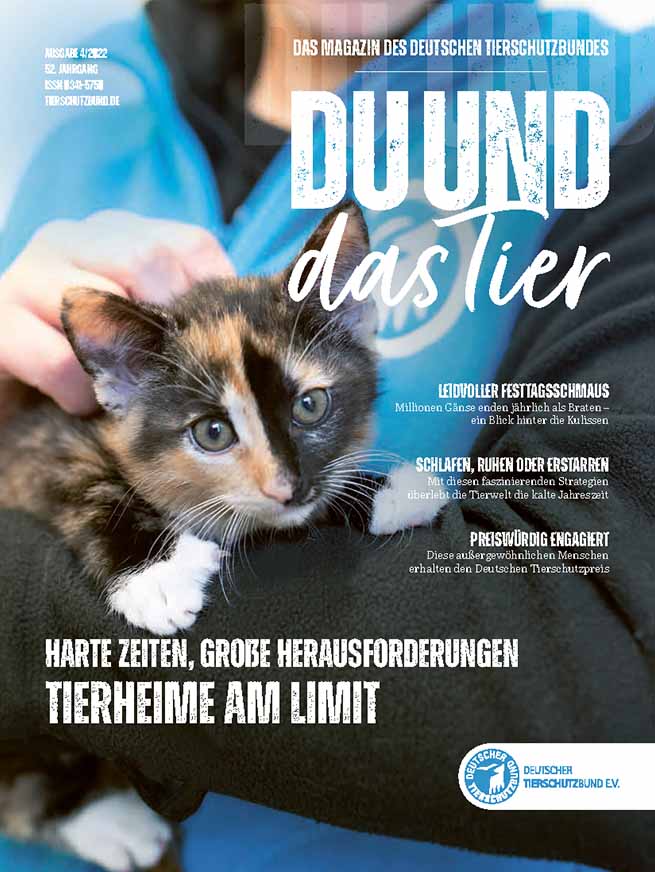

Aktuelle Ausgabe

Mitgliedschaft

Exklusiv online

- „Unser Interesse sollte darauf abzielen, Tiere zu bewahren“

- Wie Vögel sich vor Kälte schützen

- „Wir sind keine 70-Kilogramm-Ratte“

- Wo artgerecht draufsteht, ist längst nicht artgerecht drin

- Zurückgelassen im Auto – Hund stirbt Hitzetod

- Tierschutz vor Ort

- Ein Herz für (Nutz)Tiere

- Kennenlernen ohne Zeitdruck

- Kaninchen von A bis Z

- Neuanfang für Niko

- Ein Knochenjob mit Herz und Seele

Sie stehen tagein, tagaus auf einem Platz. Nach rechts und links hin ist kaum Raum, sich umdrehen, sich frei bewegen – Fehlanzeige. Nicht einmal am Rücken können sie sich kratzen, geschweige denn sich wälzen, laufen oder engen Kontakt zu ihrer Herde aufnehmen. Fressen, sich hinlegen und aufstehen ist das einzige, was den angebundenen Tieren bleibt. Und selbst das ist oft ein Problem. „Häufig ist die den Tieren zugesprochene Fläche so gering, dass nicht alle von ihnen gleichzeitig liegen können, ohne sich gegenseitig zu behindern oder zu verletzen“, sagt Frigga Wirths, Referentin für Tiere in der Landwirtschaft beim Deutschen Tierschutzbund. Das heißt selbst dieser klitzekleine „Freiraum“ ist oft kaum existent. Etwa 1,1 Millionen Rinder vegetieren auf diese Art und Weise in Deutschland vor sich hin. Knapp die Hälfte von ihnen sind Milchkühe, die anderen sind Jungtiere in einem Alter ab sechs Monaten, Bullen, Färsen und Mutterkühe. „In der Zeit, in der sie angebunden sind, werden das arteigene Verhalten und die Grundbedürfnisse dieser Tiere nahezu vollständig eingeschränkt“, kritisiert Wirths.

EXKLUSIVER ARTIKEL

Diesen Artikel können Sie ausschließlich in der gedruckten Ausgabe unseres Magazins DU UND DAS TIER lesen. Das Magazin erhalten Sie als Mitglied des Deutschen Tierschutzbundes e.V.

Jetzt Fördermitglied werden

Unterstützen Sie jetzt unsere Arbeit für den Tierschutz.

Bildrechte: Artikelheader: stock.adobe.com – photos_adil (Kühe im Stall in Anbindehaltung); Foto: stock.adobe.com – Nadtochiy (einzelne Kuh in Anbindehaltung)